Ser um guitarrista é um processo (ele ainda está acontecendo) que começou pelo sonho de ser um guitarrista. Desse sonho fazia parte o desejo de me tornar algo próximo daquelas poucas imagens disponíveis dos guitarristas que eu assistia em vídeos e, principalmente, ser capaz de me expressar da forma como aquelas minhas primeiras referências na guitarra se expressavam. Ou, melhor dizendo, eu via no modo de tocar dos meus guitarristas preferidos, algo que me mostrava um caminho pelo qual eu poderia ser capaz de encontrar minha própria forma de expressão.

Durante um ou dois anos, eu toquei apenas no violão, mas nunca com uma técnica violonística. Desde o início eu tocava com palheta, fazia bend, fazia Power chord. Ao pegar num violão, minha imaginação queria se expressar por ele, mas o que havia nela era o rock e a abordagem da guitarra. Consequentemente, meu desejo esbarrava em uma série de frustrações. Outros obstáculos eram as insuficiências de conhecimento de técnica, de teoria e percepção musical. Esses obstáculos merecem reflexões mais detalhadas. Por enquanto, digo apenas que hoje sei que esses são impasses permanentes na vida de alguém que aspira tornar-se músico.

Entre limitações e possibilidades iniciais no contato com o instrumento, a imaginação musical, mais do que se expressar, vai se construindo, ou reconstruindo, na verdade. Isso porque, por mais que após alguma exposição a um ambiente musical, já existam na mente e no corpo alguns padrões melódicos e rítmicos, acredito que a imaginação musical não fica lá dentro parada, ou crescendo, existindo como música pura, até que seja posta para fora com o auxílio de um instrumento musical tocado adequadamente. Parece bastante plausível que seja ao lidar com a materialidade do instrumento, com a especificidade de sua afinação, do seu timbre, com o modo pelo qual se pode tocar escalas e acordes, somente ao produzir som é que a imaginação musical volta a existir e sugerir possibilidades de criação. Digo que volta a existir, porque antes de entrar em contato com um instrumento musical ela já havia existido, naquela criança que cantava o que ouvia, da forma particular e espontânea como ouvia. Nessa expressão ela produzia sons, lidava com a diferença entre o som real e o imaginado na mente; percebia as possibilidades de sua afinação, de seu ritmo, de seu timbre, etc. Na adolescência é bastante comum que essa expressão seja bloqueada por uma série de inibições que na maioria das vezes duram para o resto da vida. Com sorte, uma pessoa reencontra seu caminho musical. O que eu queria, portanto, era acessar possibilidades que me permitissem produzir sons que soassem como as musicas do rock dos anos 60 e 70.

Foi aí que descobri a escala pentatônica. Talvez essa tenha sido a primeira ferramenta graças à qual eu pude começar a movimentar minha imaginação musical na direção que eu desejava. Primeiro, é preciso dizer que eu não entendia, durante muito tempo, o que era a escala pentatônica. Eu sequer aplicava, de forma espontânea, o famigerado shape:

O modo como essa forma soava me parecia sem graça e além do mais, de digitação difícil, por causa das aberturas de um tom e meio na mesma corda, que nos primeiro anos eram bastante frustrantes para mim, mesmo minha mão não sendo pequena. Aprendi essa forma com um amigo, que aliás também não a executava com uma fluidez que motivasse a imaginação a incorporar essa ferramenta, como possibilidade interessante. Mesmo assim, criei um apego ao nome “escala pentatônica” (que não sei se eu entendia que era uma referência às suas cinco notas - provavelmente eu achava que ela tinha doze...), e de vez em quando, no meio de um improviso eu pensava “agora vou usar a pentatônica”. O que eu não sabia, antes de querer “usar a pentatônica”, é que o que eu, de forma espontânea, já estava fazendo antes, era a escala pentatônica.

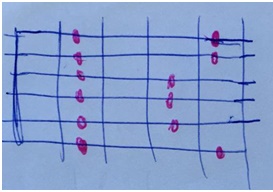

Intuitivamente, eu cheguei a esse shape:

Novamente, eu não tinha ideia sobre o que é que eu estava fazendo, mas sabia pelo som, que sempre dava certo no rock e mesmo em rodas de coisas diferentes que eu me atrevia a tocar, e algumas vezes conseguia até enganar um pouco. Atualmente (e pessoalmente) eu diria que aquele shape anterior só funciona musicalmente se estiver relacionado aos outro quatro shapes baseados no sistema CAGED, o que demanda tempo de estudo e treinamento para a visualização das formas. Durante muito tempo eu não tive, por diversos motivos, nenhuma dessas duas condições.

Esse shape ao qual cheguei intuitivamente tinha algumas vantagens e algumas limitações. Vou expor sobre as vantagens. Esse shape, permite percorrer diagonalmente o braço, o que possibilita estar mais livre para criar ou reproduzir melodias da vida real. Ele funciona de uma forma que é muito simples fixar: são três notas numa corda, duas na corda seguinte e assim vai alternando. Não existe o problema do intervalo de um tom e meio na mesma corda. Quanto às três notas na mesma corda, jamais digitei usando três dedos. Sempre foi muito possível usar os dedos um e dois nas duas primeiras e fazer slide para a terceira.

Os caminhos da escala pentatônica, percorrido a partir dessa digitação foram permitindo, conforme eu testava as possibilidades, rapidamente descobrir do que eram feitos muitos riffs de bandas como Deep Purple, Led Zeppelin e Black Sabbath. A escala pentatônica, mesmo que tocada mecanicamente, gradualmente trazia para as mãos as melodias que entravam pelos ouvidos. Nessa etapa, a imaginação musical ia se construindo a partir da conexão entre o que eu era capaz de ouvir e o que eu era capaz de tocar. Colocando de outra maneira, do ponto de vista da criação, era por essa lenta relação entre elementos tão distintos, ouvir e tocar, que evoluía aquilo que eu era capaz de imaginar, como base para a composição e para o improviso.